博尔赫斯的私人阅读

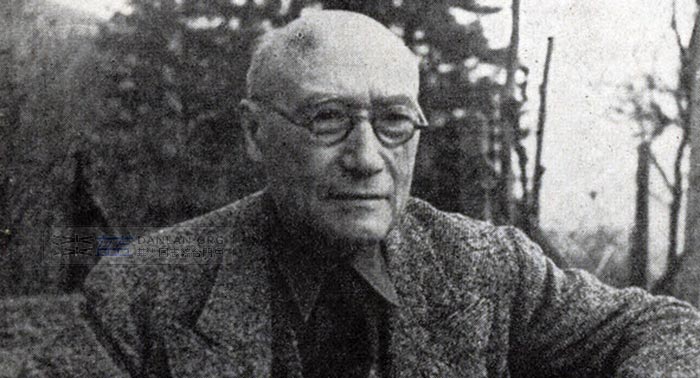

博尔赫斯

让别人去夸耀写出的书好了,我则要为我读过的书而自诩。我不知道自己是不是个好作家,但我相信我是一个极好的读者;不管怎么说,我是一个敏感而心怀感激的读者。——博尔赫斯

序 言

随着岁月的流逝,我们的脑中会有一套浩繁的藏书形成,那是由曾经让我们爱不释手并且极想与人分享的书和文组成的。这一私人藏书中的每篇文字不一定都很有名。原因很清楚。传播名声的是大学里的教授,他们感兴趣的不是文学的美而是文学的运动、年代以及对一些作品的繁琐分析(那些作品似乎不是为了使读者愉悦而是为了让人分析而写的)。

我已大致想好并要为之作序的这套书则是为使人感到愉悦而写的。我既不按自己的文学习惯也不按某一传统、某一流派、哪个国家或哪个时代来选择。我曾经说过这样的话:“让别人去夸耀写出的书好了,我则要为我读过的书而自诩。”我不知道自己是不是个好作家,但我相信我是一个极好的读者;不管怎么说,我是一个敏感而心怀感激的读者。希望这套书就像我的永不满足的好奇心那样包括各个方面—好奇心曾诱使我而且继续诱使我涉足那么多的语言、那么多种文学。我知道小说也像寓言和歌剧那样不真实,但我仍把小说收了进来,因为这些作品也曾进入我的生活。我要重复一遍,这套由不同类型的书汇成的丛书是我个人的偏好。

我和玛丽亚·儿玉曾远涉重洋遍游世界。我们去过得克萨斯、日本、日内瓦、底比斯;现在,为了汇集对我们来说曾是最重要的书,我们将如圣奥古斯丁所言,历览记忆的走廊和宫殿。

一本书不过是万物中的一物,是存在于这个与之毫不相干的世上的所有书籍中平平常常的一册,直至找到了它的者,找到那个能领悟其象征意义的人。于是便产生了那种被称为美的奇特的激情,这是心理学和修辞学都无法破译的那种美丽的神秘。西里西亚的安杰勒斯曾说:“玫瑰是没有理由的。”几个世纪之后,惠斯勒又宣称:“艺术是自己发生的。”

但愿你就是本书等待的读者。

豪·路·博尔赫斯

弗兰茨·卡夫卡《美国》《短篇小说集》

弗兰茨·卡夫卡一八八三年诞生,一九二四年去世。众所周知,这几十年里发生了一系列重大事件:第一次欧战、对比利时的入侵、一次次的失败与胜利、英国舰队对几个欧洲中部帝国的封锁、饥饿的岁月、俄国革命(起初曾是巨大的希望,现在已成沙皇制度)、崩溃、《布列斯特—立陶夫斯克条约》( 1918年 3月苏俄为退出第一次世界大战与德国为首的同盟国签订的停战协定。)以及后来又引发了第二次世界大战的《凡尔赛和约》。马克斯·布罗德撰写的《卡夫卡传》则录下了这位作家个人生活中发生的种种事件:与父亲的对立、孤独、攻读法律、办公室的刻板生活、大量的手稿、结核病,等等。这个时期更发生了大规模的、怪异的文学冒险:德国的表现主义、贝希尔(Johannes R. Becher ( 1891 — 1958 ),德国政治家、小说家、诗人。)、叶芝和乔伊斯的语言功绩等。

卡夫卡的命运就是把各种各样的处境和挣扎化为寓言。他用清澈的风格来写污浊的梦魇。他熟读《圣经》,崇拜福楼拜、歌德、斯威夫特等作家,这一切都表现在他的作品之中。他是犹太人,但就我所知,其作品中从未出现过犹太人这个词。他的作品不受时间限制,或许更是永恒的。

卡夫卡是我们这个灾难频仍的奇怪的世纪里伟大的经典作家。

安德烈·纪德《伪币制造者》

对那么多事情表示怀疑的安德烈·纪德似乎从未怀疑过那必不可少的幻象—自由意志。他相信人可以支配其行为并毕生致力于对伦理的审察、革新,所用的心思绝不亚于对文学的实践和执著。纪德生于第二帝国时期的巴黎(一八六九年),接受的是新教教育,最早捧读的书是《福音书》。腼腆而寡言少语的他,曾一度出入马拉美的星期二聚会,并得以结识卢维、瓦莱里、克洛岱尔、王尔德等人,在其处女作《安德烈·瓦尔特的记事本》(一八九一年)中使用了象征派的华丽语言。这是一个时代而非一个作者的作品。此后,他始终没有背离“明朗”这一优良传统。他在阿尔及利亚生活的一段时间使他发生根本性的转变,回国后他出版了《地粮》(一八九七年),作品歌颂肉欲而非肉欲的充分满足。在以后的许多无法一一列举的作品中,他更主张挣脱一切道德准则,宣扬感官的享受、意义多变的“不受约束”以及随心所欲、无理性的任意行为,被人指责用这些理论唆使青年堕落。

他酷爱英国文学,声称在济慈和雨果之间更喜爱前者。我们可以理解为济慈倾吐衷曲的声音比雨果面对大众的预言家般的音调更投其所好。他是一九〇九年间问世的第一份文学期刊《新法兰西评论》的三个创办人之一。

安德烈·马尔罗曾说,纪德是我们同代人中最重要的人物。纪德也像歌德那样,并不只存在于一本书中,而是存在于所有著作的总和及相互对照之中。

他最有名的小说便是《伪币制造者》,那是一部令人称奇的作品,书中有对小说这一体裁的分析。他在《日记》中谈到了自己的各个创作阶段。一九四七年,即他去世前一年,他以全票通过获诺贝尔文学奖。(原文如此。纪德于 1951 年 2 月去世,得诺贝尔奖应在他去世前四年。)

陀思妥耶夫斯基《群魔》

发现陀思妥耶夫斯基就像发现爱情、发现大海那样,是我们生活中一个值得纪念的日子。这常常发生在青少年时期,成年后的我们总是寻找并发现平和的作家。一九一五年在日内瓦时,我贪婪地捧读出自康斯坦斯 ·加尼特( Constance Garnett(1861—1946),英国翻译家,小说家戴维 ·加尼特的母亲,一生译俄罗斯文学作品约七十卷。)之手的极为通畅的《罪与罚》的英译本。当时我觉得这部以一个杀人犯和一个妓女为主人公的小说与包围着我们的那场战争同样可怕。我找来了一部陀思妥耶夫斯基传。陀氏生于一八二一年,卒于一八八一年,其父是军医,后被人暗杀。陀思妥耶夫斯

基曾备尝贫穷、疾病、牢狱、流放的滋味,他笔耕不辍,四处旅行,也迷恋过赌博,暮年成名,最崇拜的作家是巴尔扎克,他曾因卷入一场所谓的密谋而被判处死刑。临上绞刑架时又获改判(他的几名同伴这时已被绞死),后在西伯利亚服了四年终生难忘的苦役。

他研究并阐发傅立叶、欧文和圣西门的乌托邦理想;是个社会主义者和泛斯拉夫主义者。我原先把陀思妥耶夫斯基想象成某种能够理解为所有人开脱的深不可测的伟大的神,这时才惊异地发现他有时也会落入一味谴责的偏激的纯政治中去。

读陀思妥耶夫斯基的一本书就像走进一座从未到过的城市或置身于一场搏斗的阴影之中。《罪与罚》向我揭示了一个完全陌生的世界和一些别的事情。读《群魔》时则有某种非常奇特的感觉,我感到自己好像回到了祖国。书中描写的大草原就是对阿根廷大草原的礼赞。小说中的人物,如瓦尔瓦拉·彼得罗芙娜、斯捷潘 ·特拉菲莫维奇·韦尔霍文斯基等,虽然名字有些别扭,却与没有责任感的老阿根廷人无异。小说以欢快的笔调开头,叙述者好像不知道悲惨的结局似的。

奥斯卡·王尔德《散文、对话集》

斯蒂文森注意到,有一种美德最为重要(没有了她,其他一切美德便全无用处),这种美德便是魅力。千年文学产生了远比王尔德复杂或更有想象力的作者,但没有一人比他更有魅力。无论是随意交谈还是和朋友相处,无论是在幸福的年月还是身处逆境,王尔德都同样富有魅力。他留下的一行行文字至今深深地吸引着我们。

比起同类的其他作家来,奥斯卡 ·王尔德更具“游戏性”。他玩戏剧,那部名为《叫欧内斯特的重要性》(阿方索·雷耶斯称之为《认真的重要》(英文中欧内斯特( Ernest )与“认真”( earnest )谐音。))是世上唯一的一部带香槟酒味儿的喜剧;他玩诗歌,那篇不带悲腔儿的“斯芬克司”纯净而娴熟;他玩起散文和对话来也是功夫独到;他玩小说,《道连·格雷的画像》是《化身博士》主题的华丽的变奏。他更悲惨地玩弄自己的命运:明知会败诉偏要打官司,最终被判监禁,蒙受耻辱。他在自愿流放时对纪德说,他是要了解“花园的另一边”。我们永远无法知道乔伊斯的《尤利西斯》会启迪他写出什么样的讽刺诗文。

奥斯卡 ·王尔德一八五四年生于都柏林,一九〇〇年死于巴黎阿尔萨斯饭店。他的作品仍然年轻,就像写于今天上午。

索斯坦·凡勃伦《有闲阶级论》

初读此书,我认为那是一部讽刺作品。那已是很久以前的事了,后来我才知道那是一位著名社会学家的第一部著作;而且,只要注意观察一个社会,就会知道它不是乌托邦,对它的公正描写很接近讽刺。在这部写于一八九九年的书中,凡勃伦发现了有闲阶级并对它下了定义。这个阶级的奇怪的责任是炫耀性消费,所以他们只在某个区居住,因为那个区有房价昂贵的名声;李卜曼 1或毕加索之所以索价很高不是因为他们贪婪,而是为不使买者失望 —买主是想表明他们买得起一幅带有这些大师签名的油画。照凡勃伦的看法,高尔夫球的兴起是因为那种运动需要很大的场地。他还错误地断言,学习拉丁文和希腊文是基于那是两种无用的语言这一事实。要是一个经理没时间挥霍,他的妻子儿女便会替他去做—时装的周期性变化正是为他们提供标识。

凡勃伦是在美国构思并写下此作的。在我们这里,有闲阶级现象更严重。除赤贫者外,所有的阿根廷人都装得像是那个阶级的人。小时候,我就认识这样的人家:整个炎热的夏天躲在家中不敢出门,让人以为他们在某个假想的庄园或蒙得维的亚城度假。一位太太向我透露,她打算用一幅大师的真迹,装饰她的客厅—当然不是为欣赏他的书法。

索斯坦·凡勃伦是挪威移民的儿子,一八五七年生于威斯康星,一九二九年在加利福尼亚去世(斯堪的纳维亚人为美国作出的贡献很大,惠特曼最优秀的继承人桑德堡也是斯堪的纳维亚裔)。凡勃伦著述甚丰。他不折不扣地信奉社会主义理论。他在最后几部著作中预示了历史的不祥结局。

赫伯特·乔治·威尔斯《时间机器》《隐身人》

与贝克福德或爱伦·坡的作品不同的是,本书结集的故事有意回避神奇风格。那是十九世纪末、二十世纪初幻想的产物。威尔斯意识到那个时代(即我们的时代)不相信巫术和法宝、雕琢和装腔作势。那时人们的想象已经像现在这样可以接受奇异的事物,只要这种奇事是以科学而非超自然为依据。威尔斯的每篇故事中都只有一桩奇事,围绕这奇事的种种情景都很平常、普通,而且描写得细致入微。就以《隐身人》(一八九七年)来说,希腊人让盖吉兹隐身所用的工具是铜马身上的一个铜环;为了使故事更加真实可信,作者选择了一个白化病患者,此人用一种特别的液体沐浴,还不能穿衣服、靴子,因为衣服和鞋无法像人那样隐没。在威尔斯的作品中,忧郁和情节同样重要。他的隐身人是我们所体验的孤独的一种长远的象征。威尔斯认为,凡尔纳的创作完全带有预言性,他本人创作的故事则是不可能实现的。两人都认为人类永远不可能登上月球,令人震惊的是,这一伟业已在本世纪实现。

威尔斯的作品总是十分谦和,谦和中又时而带有讽刺意味,这实在令人折服,而他的天才同样让人赞叹。

威尔斯于一八六六年出生于伦敦附近。他家境清贫,备尝不幸与困苦。他拥护共和制,信奉社会主义。在他生命的最后几年里,从幻想小说的创作转向长篇巨著的撰写,他的呕心沥血之作可以帮助人们成为世界公民。一九二二年,他出版了一部世界史 (即《世界史纲》)。最好的威尔斯传是出自他自己之手的《自传实验》(上下两卷)(一九三四年)。威尔斯于一九四六年去世。威尔斯的小说是我最早阅读的一本书,或许也将是我最后要读的一本书。